Marylène Patou-Mathis est une femme pleine de fougue qui s'attaque avec la même énergie à la reconnaissance de la place de la femme préhistorique qu'au destin de ses collègues chercheur.se.s de l'Amérique de Trump.

Invitée de la dernière Chouette Conférence de l'année aux Champs Libres à l'occasion des vacances scolaires d'avril, elle a rappelé au jeune public présent que les filles aussi sont légitimes à se lancer dans des études scientifiques.

Il y a plus inconnu que l'homme préhistorique pour Marylène Patou-Mathis, il y a sa femme. Et si depuis quelques années, les chercheur.se.s s'intéressent enfin à madame Neandertal et à madame Sapiens, ce sont largement les travaux de cette préhistorienne qui ont montré la voie.

Géologue de formation devenue Paléontologue, Marylène Patou-Mathis est aujourd'hui directrice de recherche émérite au CNRS. Dès ses premières recherches sur l'époque néandertalienne, elle s'étonne. « On parlait toujours des femmes de façon très schématique et avec beaucoup de préjugés – se souvient-elle aujourd'hui – les Néandertaliens étaient vus comme des êtres inférieurs, mais leurs femmes plus encore ; elles étaient les inférieures des inférieurs ! »

Une position qui s'explique selon elle par le fait que les femmes ont longtemps été absentes des rangs des chercheurs. La Préhistoire devient une science au 19ème siècle et les premières femmes archéologues ne sont recensées en France que dans les années 1950. Pendant près d'un siècle ce sont donc des hommes qui vont « construire l'Histoire de la Préhistoire ». Avec leurs propres clichés et leurs propres manières de penser le monde.

« Quand on n'a pas de preuve,

disons juste qu'on ne sait pas ! »

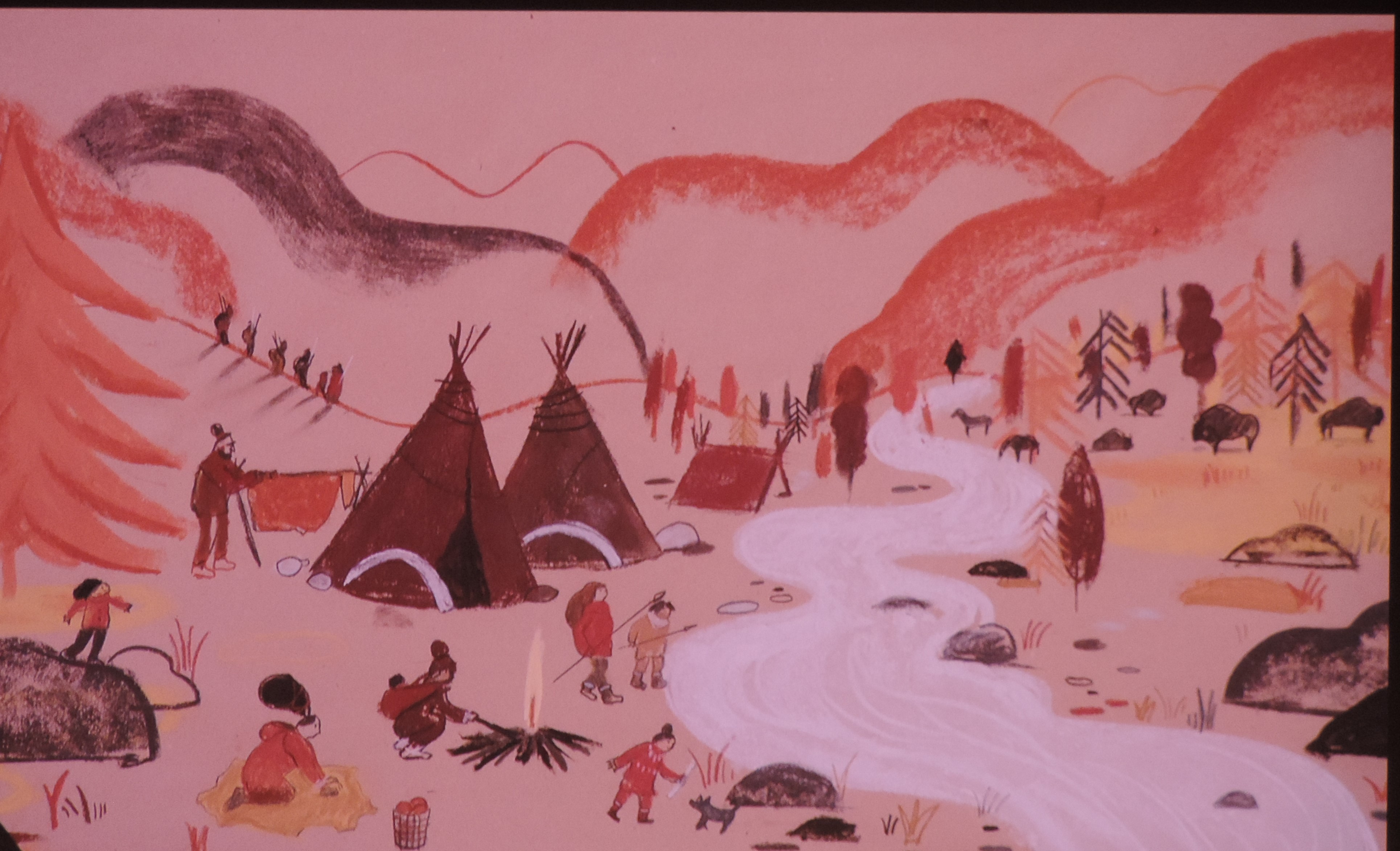

Aujourd'hui, réjouissons-nous que cette image de l'homme préhistorique tenant une massue d'une main et la chevelure de sa femme de l'autre soit surannée. Avec Marylène Patou-Mathis et quelques autres, on sait désormais que les sociétés préhistoriques – avant la sédentarisation des peuples au Néolithique en tout cas - n'étaient « pas du tout hiérarchisées » et que « la répartition des tâches se faisaient très certainement en fonction des compétences de chacun.e et non en fonction de l'âge ou du sexe ».

« On disait toujours, sans preuve, que ceux qui avaient peint Lascaux étaient des hommes » explique encore Marylène Patou-Mathis aux enfants venus ce jour-là en apprendre davantage sur leurs ancêtres. Ce n'est pas vrai, leur assène-t-elle. En effet, on relève notamment des peintures négatives de mains de femmes dans les grottes et on peut dit-elle « proposer l'hypothèse que la femme qui a posé sa main c'est aussi elle qui a peint le cheval à côté ! » Comme une signature.

« On disait toujours, sans preuve, que ceux qui avaient peint Lascaux étaient des hommes » explique encore Marylène Patou-Mathis aux enfants venus ce jour-là en apprendre davantage sur leurs ancêtres. Ce n'est pas vrai, leur assène-t-elle. En effet, on relève notamment des peintures négatives de mains de femmes dans les grottes et on peut dit-elle « proposer l'hypothèse que la femme qui a posé sa main c'est aussi elle qui a peint le cheval à côté ! » Comme une signature.

La tendance maintenant devient plutôt celle de la nuance. Et d'une certaine reconnaissance de notre ignorance sur ces sociétés. « Quand on a un outil dans la main, on peut tout dire sur cet outil – défend Marylène Patou-Mathis – mais on ne peut pas savoir qui l'a taillé. Donc, quand on n'a pas de preuve, disons juste qu'on ne sait pas ! » Les études progressent, notamment grâce à l'utilisation de l'ADN, et les mentalités évoluent. Beaucoup de choses ont été remises en question. Ce sont aussi des hommes qu'on identifie dans les sépultures où il y a des bijoux ; ce sont aussi des femmes qui reposent dans celles où ont été déposées des armes de chasse...

« On se sent un peu seul.e.s,

nous les chercheur.se.s »

« Je me fiche de savoir si dans une société que je suis en train d'étudier ce sont les hommes ou les femmes qui faisaient telle ou telle activité » analyse encore Marylène Patou-Mathis en marge de la Chouette Conférence. Ce qui l'inquiète davantage c'est la tournure de prend la perception des sciences dans leur ensemble et de l'Histoire en particulier outre-Atlantique. La préhistorienne ne cache pas sa colère et son indignation face aux bouleversements subis par ces collègues états-unien.ne.s. Privation de financements, modification des manuels scolaires, suppression de l'histoire des peuples indiens, instauration d'une liste de cent mots à ne pas utiliser pour présenter un projet de recherche, parmi lesquels le mot « femme » ... elle échange chaque jour avec des scientifiques américain.e.s désespéré.e.s.

« On se sent un peu seul.e.s, nous les chercheur.se.s » avoue Marylène Patou-Mathis, désolée d'avoir l'air pessimiste. « Ce n'est pas le moment de baisser les bras – dit-elle encore – quand on fait une manifestation Stand Up For Science il n'y a pas beaucoup de monde et ce n'est pas relayé par les médias. Pourtant c'est très grave et ici aussi, en France, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui poussent vers ça !»

« On se sent un peu seul.e.s, nous les chercheur.se.s » avoue Marylène Patou-Mathis, désolée d'avoir l'air pessimiste. « Ce n'est pas le moment de baisser les bras – dit-elle encore – quand on fait une manifestation Stand Up For Science il n'y a pas beaucoup de monde et ce n'est pas relayé par les médias. Pourtant c'est très grave et ici aussi, en France, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui poussent vers ça !»

Alors, pense-t-elle, les femmes doivent sans arrêt rappeler qu'elles sont là. Et elle se réjouit d'avoir autant d'étudiantes dans les rangs des futur.e.s préhistorien.ne.s. Une joie pourtant nuancée par le constat d'une réalité plus sombre : des métiers où l'on gagne mal sa vie, un manque de postes à pourvoir et de plus en plus de difficultés pour les étudiant.e.s à trouver des stages. Attention, dit la préhistorienne, rien ne nous préserve en France d'une situation dramatique comme celle que vivent les scientifiques de l'état trumpiste.

Geneviève ROY

La conférence était illustrée en direct par Alice Bossut

Pour aller plus loin :

Retrouver la Chouette Conférence du 9 avril en ligne prochainement sur le site des Champs Libres

Lire les ouvrages et articles de Marylène Patou-Mathis notamment L'Homme préhistorique est aussi une femme aux éditions Allary (2020)